‘뮤직카우’ 1000억원 투자 유치하는 등

이미 덩치 키운 기업들만 살아남게 돼

혁신에서 독점으로 탈바꿈 우려 커져

지난 달 금융위원회는 음악 저작권 조각투자 플랫폼 뮤직카우에 대한 제재조치를 발표했다. 뮤직카우가 관리·유통하는 ‘음악 저작권료 청구권’이 자본시장법상 투자계약증권에 해당하나, 이에 준하는 투자자 보호책이 마련되지 않은 점을 문제 삼은 것이다.

금융당국은 주어진 기간 내에 투자자 보호책을 마련하도록 뮤직카우 측에 조건부 보류조치를 내렸다. 만약 기한을 넘겨 미제출하거나 제출한 내용이 법령에 미부합할 시 즉각 과징금·과태료 등의 제재를 부과한다는 뜻이다.

금융위가 내린 제재는 뮤직카우의 사업구조가 가진 잠재적 위험성을 파악해 이에 대한 투자자 보호책을 마련한다는 측면에서 고무적인 대처다. 그러나 문제는 ‘왜 5년이 지난 지금 이뤄지느냐'는 것이다.

금융위는 “작년 말부터 투자자 피해 민원이 다수 제기됐다”고 해명의 단서를 덧붙였지만 뮤직카우는 과거 2018년부터 매년 ‘눈에 띄게’ 몸집을 키워왔다. 뮤직카우의 연간 거래액은 2018년 10억원에서 다음 해 620% 증가한 72억원으로 뛴다. 이후 2020년 전년대비 370%, 2021년 711%씩 거침없이 성장한다.

이 과정에서 단지 민원이 적게 접수됐다는 이유로 관리감독 의무를 소홀히한 점은 납득할만한 변명이 되지 않는다.

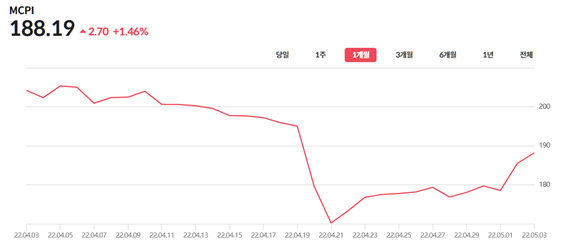

다소 뒤늦은 조치를 의식한듯 금융당국은 뮤직카우에 제재유예 기간을 부여했다. 그러나 5년 간의 침묵을 암묵적 승인으로 받아들인 투자자들의 혼란은 피할 수 없었다. 제재 영향으로 뮤직카우의 자체적인 총수익지수인 저작권지수(MCPI)는 19~21일 12.7% 급락했다. 지난해 기준 뮤직카우 가입자수는 91만명, 실거래자수는 17만명에 이른다.

그러나 아이러니하게도 기존 조각투자 플랫폼 운영업체들은 금융당국의 이러한 뒤늦은 대처를 일제히 반겼다. 투자자 보호책이 마련되서 기쁜 것일까. 이번 조치로 시장 진입장벽이 한층 더 높아진 영향 때문이다. 조각투자 플랫폼 ‘피스’를 운영하는 신범준 대표는 지난 2일 “법령상 요건을 갖춘 플랫만만 살아남을 수 있게 된 것을 환영한다”는 입장을 발표했다.

마찬가지로 제재 당사자인 뮤직카우는 지난 달 26일 스탁인베스트먼트가 운용중인 사모펀드로부터 1000억원의 투자를 유치했다. 당국의 때늦은 규제로 오히려 더 독보적인 입지를 갖추게 됐기 때문이다.

반면 이와 비슷한 사업모델을 가진 신생 스타트업들이 시장에 진출하는 일은 이제 불가능에 가까워졌다. 금융규제 샌드박스 지정마저도 기존 사업자에 준하는 투자자보호책을 앞으로 마련해야 한다. 대형 투자자를 등에 업지 않고선 이 비용을 감당할 스타트업은 사실상 제로(0)에 가깝다. 가상화폐 거래소 사업진출이 꽉 막힌 모습과 별반 다를 게 없다.

물론 금융당국의 이러한 투자자 보호책은 의심할 여지없이 분명 필요한 조치다. 그러나 예고도 없는 늑장대처는 기존, 후발주자 사이에 규제 형평성 문제를 야기했다. 또 하나의 혁신 생태계가 사라지게 될 처지에 놓인 것이다.

혁신 생태계의 시계는 기존의 시장 생태계보다 빠르다. 특히 초기에는 사업자와 투자자들이 빠른 속도로 몰리고 그만큼 위험성도 커진다. 그러나 때를 놓친 대처는 투자자 피해는 물론이고 생태계의 지속가능성에 치명적인 훼손을 끼친다. 항상 사업자와 투자자들에게 한 발 늦은 경고를 보내는 금융당국의 행보가 아쉬운 이유다.

김윤화 기자 financial@greened.kr