- 에너지 가격의 단기 급상승이 獨 물가인상 주도

올 4월부터 독일의 물가가 2% 인상했다는 獨 연방통계청(Statistisches Bundesamt)의 발표가 언론에 보도된 후 정책가들과 국민들은 물가상승의 장기화를 우려하고 있다. 2018년 이후 가장 가파른 인상율이다.

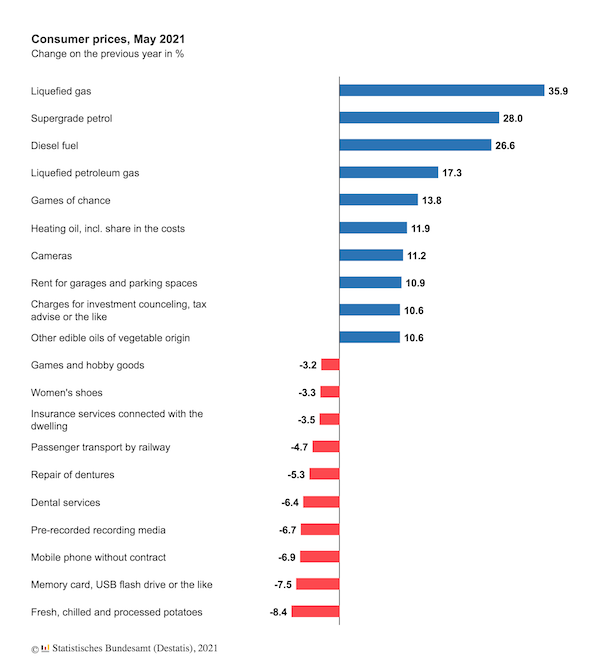

ECB 유럽중앙은행의 집계에 따르면, 5월 독일의 소비자 물가는 2.5% 상승했다. 참고로, 美 연방준비제도가 진단한 미국의 소비자물가 상승율은 그 두 배 가량이다.

독일 국민들은 인플레에 대한 뼈속 깊숙한 집단적 공포의 기억을 갖고 있다. 1920년대, 세계 제1차 대전 패배 직후 집권한 바이마르 공화국은 전후 배상금 문제, 미국발 경제공황, 과다한 지폐 발행 끝에 1921~23년 사이 물가가 41배 상승하는 초인플레이션의 악몽을 남겼다.

그로부터 50년 후, 1970년대 독일 대(大) 인플레는 독일 정부의 공공 부문에 대한 느슨한 화폐정책이 시초가 됐다. 독일 제조업계의 거듭된 성장과 생산성 증대에 따라 독일 노동조합은 11% 임금 인상안을 요구했다. 1974년 대폭적 인금인상안인 수용된 후, 독일인들의 평균 임금은 상승했지만 동시에 중소기업 피고용자 실업이 급증하고 완전 취업과 종신 고용에 기반한 독일식 근로보장제도에 금이가기 시작했다.

독일의 세 번째 인플레 악몽은 1990년대 베를린 장벽 붕괴와 동서독 통일과 함께 되돌아왔다. 그렇지 않아도 두 차례의 걸프 전쟁에 따른 오일쇼크와 물자공급차질로 연 물가상승율 5% 안팎을 기록하던 1990년대 초엽, 서독은 심히 불균형했던 동독과의 경제동질화를 거치며 국가부채 증가와 물가인상을 동시에 떠안았다. 구서독 도이치마르크 대 구동독 오스트마르크의 임금 차이를 1대1, 저축 및 여신 차이를 1:2로 전환하는 금융통합 과정에서 과도한 도이치마크 발행, 임금 상승, 구동독인의 구매력 상승에 따른 소비 증가로 물가가 3배 상승했다.

그로부터 30년 후인 현재, 과연 ‘이번에는 다를까’? 독일인들의 인플레에 대한 우려와 불안감을 바라보는 각국 정부 부처와 경제 전문가들의 견해는 대체로 둘로 갈린다.

하나는 올해 물가상승은 코로나19라는 복병에 따른 일시적 현상이므로 독일은 지레 겁먹지 말고 유연한 태도로 감내해주길 기대하는 입장이다. 당장 독일인들은 고용문제, 임금상승, 소비자 물가상승을 불편하게 느낄 수 있으나, 인플레 경기에서는 독일이 강한 반도체, 하드웨어, 자동차 부문 제조업과 수출에 유리하기 때문에 독일 경제는 곧 회복할 것이란 낙관적 전망 때문이다.

실제로 독일의 과민한 인플레 공포 심리는 지난 20년 동안 독일 내 임금과 물가인상을 억제시켰다. 2000년 유럽공통화폐인 유로화 출범 이후 독일과 남부 유럽국가들 간 금융통합 과정에서 독일은 덜 부유한 남부 유럽국들의 화폐가치 절하, 물가상승, 고용난 등 경쟁력 약화와 경제적 부담을 가중시켰다. 2008년 그리스 국가부채와 긴축정책(austerity), 유로존 전반의 장기적 디플레는 독일이 고집해 온 인위적 인플레 억제 정책의 결과였다고 英 경제주간지 『이코노미스트』는 지적한다.

독일국민들의 생각은 다르다. 다가오는 9월 독일 총선에서 유권자 포섭을 겨냥한 연방정부 산하 공공부문 임금상승이 쟁점화될 것으로 예상되는 가운데, 공공부문 임금은 인상은 민간부문 임금상승, 경제 전반의 실직자 증가, 피고용자 수 대비 노동강도 증가로 인한 노동비효율이 반복되는 ‘임금-물가상승의 악순환(wage-price spiral)’의 시초가 될 수 있음을 독일인들은 과거 역사에서 경험했다.

특히 코로나19 사태에 따른 장기적 사회경제적 봉쇄정책으로 유럽경제는 실질 노동생산력은 급감한 반면 각종 지원금 지급으로 현금이 많이 풀린 상태다.

20세기 세 번에 걸친 독일 인플레의 악몽의 배경에는 전쟁으로 인한 물자의 수출입 차질(1973년 4차 중동전쟁, 1991년 걸프전쟁)과 에너지 가격 인상(오일 쇼크와 고유가)이라는 악재가 동반됐었다. 올 2021년부터 시작된 독일 인플레도 큰 폭의 에너지 가격인상이 주도하고 있다는 사실이 유럽중앙은행과 독일인들을 안절부절 못하게 하는 이유다.

박진아 유럽 주재기자 gogreen@greened.kr